こんにちは、喜至です。

前回の記事でせっかくクレームチャートを使った例題を出したので、この例題から広げられる知識について書いておこうと思います。

前回の例題をおさらいしてみましょう。

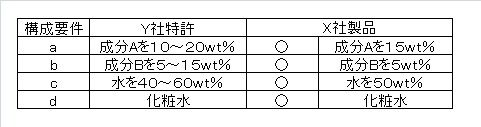

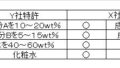

例題1のクレームチャート

例題1において、X社の製品はY社特許を侵害しているとの結論でした。

その一方で、

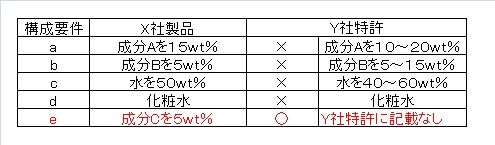

例題2のクレームチャート

例題2ではX社製品はY社特許に対して新規性(特許性)があるとの結論でした。

ということは・・・

「X社の製品は特許をとってもY社の特許を侵害することになる」

(゚ロ゚;)エェッ!? 知らないひとはみんな驚きます。私もそうでした 笑

どういうことなのでしょうか?

結論から言うと、例題1での特許侵害の話と特許性の問題はなんにも関係がないというところがポイントです。

つまり特許を取得して製品を製造していることと、他人の特許を侵害していることは全くの別問題ということです。

なぜこんなことが起きるかと言うと、特許同士には「利用関係」というものが成立するためです。

【特許の利用関係】

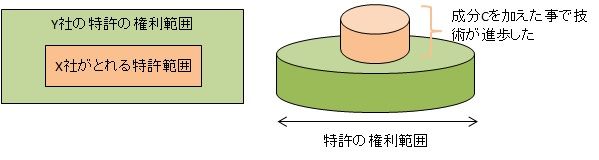

↓の図は先程の状況を整理したものである。

Y社の特許の権利範囲内(グリーン部分)にX社がとれる特許の権利範囲(オレンジ部分)が内包されている。この状態が利用関係です。

X社の製品は右側の立体図に示す通り、Y社の特許の内容を基礎として、成分Cを加えることで技術を進歩させた製品と言えます。

よってX社が特許を取得したとしたら、実施にはY社特許の承諾(ライセンス)が必要で、無断で実施すれば特許権の侵害となります。

「じゃあX社が特許を取る意味って何?」って話になると思う。

安心してください、(意味は)ありますよ。

X社が特許をとる意味は3つあります。

1つはX社の特許の権利範囲内で製品をつくった第三者に対してX社は権利行使ができる。自分の技術・製品を特許で守ることが叶うわけです。

2つはY社特許がいつか消滅するということ。特許は出願から20年で消滅する。するとY社の特許の権利範囲(グリーン部分)は消滅し、X社の特許が存続する状態となる。

そうなると今度はX社がY社を含めた他社にランセンスする立場となれる。

3つはX社の特許・製品が非常に優れたものである場合、Y社特許とクロスライセンスを結んで無償で実施ができる可能性がある。

逆にY社に関しては特許があることにうつつを抜かして利用特許、応用特許をとらなければX社のような会社に主導権を奪われる可能性がある。

納得行きましたか?

ちょっと自分でも説明不足な感はありますが、今の時点では補足が思いつかないので思いついたら修正します 笑

なんか気付いた事や疑問があったらコメントください!

コメント